Avevamo acceso, nel piazzale in mezzo alle nostre tende, un fuoco per la cottura di un agnello offerto come ringraziamento dai frati trappisti che ci avevano ospitato. Era l’ultima sera di un campo di lavoro estivo. Il campo era costituito da una trentina di studenti venuti da diverse località italiane e svizzere, tutti comunque di madre lingua italiana.

Mesi prima, in quella regione centrale dell’ex-Jugoslavia, un terremoto aveva raso al suolo quasi tutte le costruzioni realizzate con pietre tenute insieme da una miscela di acqua, fango e paglia. Erano le case di piccoli contadini e allevatori, composte da un piano terra e da una copertura formata da travetti di legno rivestiti di lamiere, il minimo per proteggersi dall’acqua e dal freddo invernale: tutti monolocali dove si viveva, si cucinava e si dormiva. Anche la struttura del convento era stata seriamente danneggiata, tranne un’ala dove due monaci avevano rimediato un locale nel quale dormivano.

Lo stato, forse per magnanimità, aveva fatto arrivare al convento diversi pacchi di cemento destinati alla ricostruzione delle parti danneggiate dell’edificio. Il padre responsabile, uno dei due rimasti, aveva deciso che la priorità dovesse andare alla ricostruzione delle case dei contadini, questa volta utilizzando non fango e paglia, ma cemento vero. Non potendo disporre di manodopera, aveva chiesto a diverse comunità italiane di organizzare un campo di lavoro con studenti liceali e universitari.

Il gruppo della mia città aderì a questa proposta e si assunse il compito di preparare e gestire il campo. Avevamo diverse tende utilizzate in precedenza nei campi di vacanza; dovevano essere controllate una ad una. Picchetti, corde, impermeabilizzazione dei tessuti: il tutto in un mese, nella mia cantina.

All’inizio di luglio, caricato il materiale in un pulmino, raggiungemmo il convento dopo una giornata di viaggio. Montammo le tende, la cucina e i servizi, questi ultimi nella parte del convento rimasta in piedi. Con noi c’era un ragazzo del posto che parlava bene italiano e ci faceva da traduttore: ogni giorno andavamo insieme in città a procurarci tutto l’occorrente necessario per la vita del campo.

I lavori di costruzione delle case erano diretti da un uomo dal fisico enorme: si faceva chiamare Popov e funzionava a sljvovica, la grappa locale. La bottiglia l’aveva sempre con sé.

I lavori di costruzione delle case erano diretti da un uomo dal fisico enorme: si faceva chiamare Popov e funzionava a sljvovica, la grappa locale. La bottiglia l’aveva sempre con sé.

I ragazzi lavoravano in cantiere e le ragazze si occupavano della cucina e dei servizi. Erano previsti tre turni, ognuno di quindici giorni, con tre gruppi diversi: io dovevo occuparmi di procurare i viveri in città e di accompagnare i ragazzi al lavoro.

Quella sera era l’ultima del primo turno e bisognava far festa. Avevamo comperato in città una chitarra per pochi soldi e un liceale aveva scritto, durante il campo, una bella canzone. Avevamo invitato anche ragazzi e ragazze del posto: cantammo insieme e mangiammo l’agnello accompagnato da qualche bicchierino di slivovica.

Quella sera era l’ultima del primo turno e bisognava far festa. Avevamo comperato in città una chitarra per pochi soldi e un liceale aveva scritto, durante il campo, una bella canzone. Avevamo invitato anche ragazzi e ragazze del posto: cantammo insieme e mangiammo l’agnello accompagnato da qualche bicchierino di slivovica.

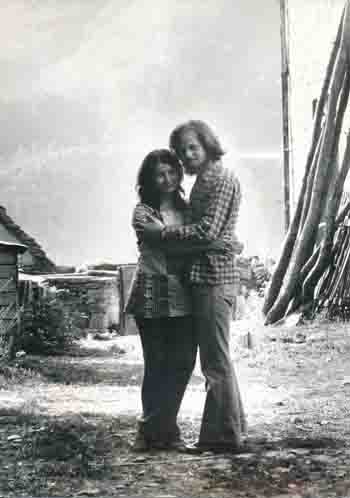

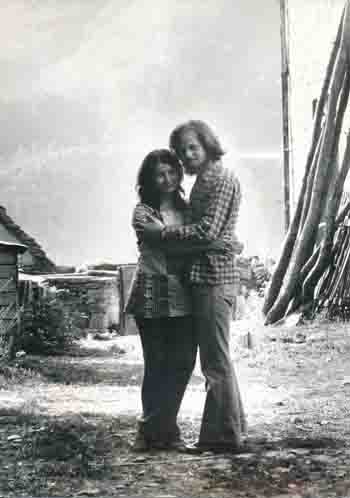

Tra le ragazze del nostro gruppo, ne avevo notata una in particolare che però volentieri mi evitava. Il massimo era un “ciao” quando ci si incrociava. Quella sera, grazie forse a un bicchierino di troppo, decisi di avvicinarla e di parlare con lei. Ci demmo appuntamento per la mattina seguente, prima del suo rientro a casa.

Eravamo nel cimitero adiacente al convento, un luogo utilizzato anche per i momenti di incontro, seduti uno di fronte all’altra, su due lapidi.

Mi spiegò la ragione della sua antipatia nei miei confronti. Disse che avevo l’atteggiamento di uno che si sente responsabile ed ero inavvicinabile: un po' arrogante, insomma.

Parlammo per diverse ore: lei abitava in Svizzera, si era iscritta al primo anno di università a Friborgo. Ci raccontammo delle nostre famiglie, dei nostri progetti e trovammo una grande corrispondenza tra i nostri desideri e le nostre storie. Capii che stava scattando qualcosa di importante. Sentivo il cuore battere per il piacere di stare con lei ed era forte il desiderio di rincontrarla. Appena partì le scrissi, volevo rivederla e stare con lei, per sempre.

Abitavamo a quattrocento chilometri di distanza e in due stati diversi. A quei tempi per comunicare si poteva scrivere e ogni tanto fare una telefonata di pochi minuti. Ci incontravamo ogni due mesi e si poteva stare insieme solo un paio di giorni a casa con i miei o da lei, con sua madre. Dopo la maturità mi ero iscritto alla facoltà di ingegneria a Bologna, ma dopo un anno e mezzo di avanti e indietro decisi di trasferirmi nella città dove lei studiava.

Oggi Marta è mia moglie e viviamo in un quartiere di Lugano: sono nate Manuela e Margherita e dopo più di quarant’anni di cammino insieme, quel sì detto tanti anni fa è ancora vivo nel nostro cuore.

I lavori di costruzione delle case erano diretti da un uomo dal fisico enorme: si faceva chiamare Popov e funzionava a sljvovica, la grappa locale. La bottiglia l’aveva sempre con sé.

I lavori di costruzione delle case erano diretti da un uomo dal fisico enorme: si faceva chiamare Popov e funzionava a sljvovica, la grappa locale. La bottiglia l’aveva sempre con sé. Quella sera era l’ultima del primo turno e bisognava far festa. Avevamo comperato in città una chitarra per pochi soldi e un liceale aveva scritto, durante il campo, una bella canzone. Avevamo invitato anche ragazzi e ragazze del posto: cantammo insieme e mangiammo l’agnello accompagnato da qualche bicchierino di slivovica.

Quella sera era l’ultima del primo turno e bisognava far festa. Avevamo comperato in città una chitarra per pochi soldi e un liceale aveva scritto, durante il campo, una bella canzone. Avevamo invitato anche ragazzi e ragazze del posto: cantammo insieme e mangiammo l’agnello accompagnato da qualche bicchierino di slivovica.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email e il tuo commento non saranno pubblicati.

* I campi obbligatori sono contrassegnati